Sunday, December 27, 2020

I have just realized that old newslinks can sometimes become inaccessible. So, I am putting up some of my old articles in the blog. Its a way to present them as well as store them just in case some of the newslinks stop working in the future. It will be sometime before I can upload them all, but here it starts.

The Mysterious World Of Viruses And Why You Can't Escape Them

(Outlook, 22 June,2020)

https://magazine.outlookindia.com/story/india-news-covid-19-special-the-mysterious-world-of-viruses-and-why-you-cant-escape-them/303315

Albert Szent-Gyorgyi was a giant of 20th century science. His discoveries on Vitamin C, the Krebs cycle and how our muscles function are part of textbooks of biochemistry. And, he had reflected, '' I started with anatomy then shifted to function, to physiology and studied rabbits. But then I found rabbits too complicated and shifted to bacteriology.... later I found bacteria too complicated and shifted to molecules and began to study chemistry.... I ended with electrons which have no life at all - molecules have no life - so life ran out between my fingers actually while I was studying it, trying to find it...''

Szent-Gyorgyi was not alone in this. The boundaries that separate the non-living from the living are useful, but too much stress on such classification can, at times, be counterproductive to understanding Life on this blue planet. And, nowhere is this more relevant than while studying the most abundant biological entities of Nature – Viruses. The sheer number and diversity of viruses easily dwarfs humans, our crops and domesticated cattle, the billions of insects teeming in the tropical forests and even the microscopic organisms abundant in any river. A litre of seawater may contain a hundred billion viruses of few thousand different kinds! They occur in millions in the lungs and intestines of healthy people! They are present deep below the Antarctic surface, in subterranean caves of Mexico, on the scorched sand dunes of African deserts, and in almost every living species scientists have studied. They control the growth of bacterial populations, play important roles in the mega geochemical cycles that make up our environment and can evolve to jump from one host species to another (best exemplified by influenza, HIV and the recently-emerged coronaviruses). It is no wonder that Carl Zimmer has referred to the Earth as ‘a planet of viruses’. The present global crisis - heavily linked to rampant deforestation and illegal animal trade - is a result of our unbridled greedy misadventures into Virosphere.

Yet, viruses are not exactly ‘alive’ in the sense cellular organisms are. The latter are made of one or many cells. Indeed, many of them (like ourselves) form large organized cellular associations - a body. The bodies move, eat, fight, take in resources to build their cells and, in time, mate with other bodies to make more cellular entities like themselves – the next generation. The instructions for doing all this is encoded in a long chain-like polymer(s) called DNA present within the cells. The DNA is a manual, a blueprint; different parts of the chain – called genes – carry the information for making different proteins. Following those instructions embedded in the DNA, the rest of the cell makes the proteins. In turn, the proteins (like insulin, antibodies, enzymes and collagen) join hands to do all the physiological work, finally leading to reproduction and thus ensuring that there are more copies of that body and the DNA within. It is teamwork between the cell’s DNA and protein-making apparatus.

Viruses do the same but they have found a shortcut. They do carry the DNA (or RNA – a related molecule), but, being so tiny, there is no space for the protein-making apparatus. There is no need either, for when a virus infects a cell it hijacks the protein-producing factories, captures the depots of nutrients and commands the cell to make only multiple copies of viral proteins and viral DNA. Thus, although they carry only a part of the ingredients essential for Life, viruses are intracellular parasites that continue to evolve and flourish in the foggy zone that tries to demarcate the living from the inanimate.

How viruses evolved this ‘hijack strategy’ is an enduring mystery. The fact that prehistoric viruses have not left fossils has not helped either. But today, there is a wealth of knowledge that take us to the very origins of life. Notably, even within present-day cells, some RNA molecules can store genetic information (like DNA does) as well as catalyse biochemical reactions (like proteins do). This is an indicator that at the very dawn of Life, in the hot, anoxic oceans of the primordial world, simple chemicals formed bonds resulting in complex molecules and some of them, in turn, gained the chemical ability to make copies of themselves. It was certainly not an efficient process, more like a typist who makes mistakes while typing several copies of a document, and soon there were variants of the parent molecule that were competing with each other for better duplication. In time, small RNAs (or the more stable DNAs) might have joined to form larger chains of genes, and then a membrane of fats probably enclosed them to form a mobile self-replicating unit. Alternatively, some proto-cells might have gained both DNA and protein-making machines, but then lost the latter and learnt to enslave neighbours who had both. Probably both mechanisms gave rise to the vast repertoire that makes up Virosphere today. Evolution by natural selection had found its way.

What is certain is that it is this ancient lineage that has made viruses so ubiquitous. Animals, plants and bacteria – all are hosts to viruses in this timeless struggle for existence. The most abundant of viruses are the Bacteriophages, literally the ‘bacteria-eaters’. But, phages do not only devour bacteria. They constantly shuttle fragments of bacterial DNA from one cell to another, creating fresh combinations of genes and thus providing fodder for evolution. Science has put these phage-couriers into good use. During WWI, Felix d’Herelle discovered that bacteriophages could be used to cure soldiers of dysentery. Popular in the 1930s, phage therapy lost to ‘non-living’ antibiotics. However today, when antibiotic-resistance by bacteria has significantly blunted our ability to stop infections, phage therapy is being studied with renewed enthusiasm. In addition, Oncolytic viruses are being harnessed to selectively target and kill cancer cells. Thus, no more only parasites, viruses are now ‘enemy’s enemy is a friend’. The utility of viruses does not stop there. Rather, their perennial arms-race with bacterial cells is the source of Restriction enzymes and CRISPR-Cas, sets of proteins without which many of the applications of modern biotechnology would be impossible.

There are others who are less friendly, for example, the malignancy-inducing Papillomavirus and Hepatitis B viruses. But, mankind’s association with viruses goes way beyond diseases and modern technology. As stunning as it may seem, the DNA in our chromosomes is peppered with sequences that once belonged to active viruses. Called Endogeneous Retroviruses, these relics of past encounters make up more than 8% of our genomic space (a colossal number when you compare that protein-encoding sequences take up hardly 1.5%!). None of them make active viruses any more, but some have been recruited into our cellular circuits. One noteworthy retrogene is Arc, which is essential for long-term memory storage in the human brain. Another is Syncytin; originally from a endogeneous retrovirus, it has got harnessed to build up the placenta - a unique mammalian organ without which none of us would have been born. These new findings, however, should not confound us. After all, the present is a fleeting snapshot on evolutionary timescale and, like viruses, we are little more than carriers and mixers of genetic information. The rest - culture, history, societies, politics - are facets of human collective imagination.

(Anirban Mitra is a teacher of Molecular biology and Biotechnology, based in Kolkata)

Thursday, December 10, 2020

বহুজাতিক সংস্থা ফাইজার এবং মর্ডানার নতুন প্রযুক্তির টিকা যেমন সবার নজর

কেড়েছে, তেমনই ভারতবাসী এও উপলব্ধি করেছেন যে এই অত্যাধুনিক টিকা ব্যবহারের

পরিকাঠামো আমাদের দেশে নেই। সরকারও নানা বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক

সমীকরণ মাথায় রেখে টিকার বরাত দিচ্ছে।

মার্কিন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেব অনুযায়ী, এখনও

অবধি ভারত সব মিলিয়ে ১৬০ কোটি ভ্যাকসিন ডোজ কেনার চুক্তি করেছে। বিখ্যাত ভাইরাস

বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহিদ জামিলের মতে, মাথাপিছু দু-ডোজ করে ধরলে প্রায় ৮০ কোটি

ভারতবাসীর টিকাকরণ সম্ভব হবে। এর মধ্যে ৫০ কোটি হল অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার

‘কোভিশিল্ড টিকা’ যা প্রস্তুত করছেন পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং ১০

কোটি ডোজ হল রাশিয়ার ‘স্পুটনিক-ভি’ ভ্যাকসিন, যা দেশে তৈরি করছেন হায়দরাবাদের ডাঃ

রেড্ডির ল্যাব। তবে, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি অর্ডার দেওয়া হয়েছে মার্কিন

কোম্পানি ‘নোভাভ্যাক্স’-এর টিকা ‘কোভোভ্যাক্স’-এর ১০০ কোটি ডোজ!

আমেরিকার মেরিল্যান্ডে অবস্থিত ছোট কোম্পানি ‘নোভাভ্যাক্স’-এর টিকা নিয়ে এই সংবাদপত্রে লেখা হলেও, কেন জানি না, দেশে খুব বেশি কথা হয়নি। অথচ সংখ্যাগত দিক থেকে এর ওপরেই এখন ভারতবাসী অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ এই টিকার ভারতীয় অনুরূপ কোভোভ্যাক্স-এর ১০০ কোটি ডোজ কেনা হচ্ছে। এবার প্রশ্ন হল কেন এই টিকাটি বেছে নেওয়া হল? বৈজ্ঞানিক দিক থেকে দু’টি বড় কারণ আছে। এই টিকা একটি নতুন প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এতে নিষ্ক্রিয় ভাইরাস বা ডিএনএ বা আরএনএ ব্যবহার করা হচ্ছে না। তার জায়গায় এখানে আছে পিএস-৮০(PS-80)নামের একটি বিশেষ অণু।রাসায়নিক দিক দিয়ে পিএস-৮০ হল এক ধরনের detergent বা পরিষ্কারক। অবাক হবেন না, মলিউকার বায়োলজি ও বায়োটেকনোলোজিতে এমন অনেক ডিটারজেন্ট ব্যবহৃত হয়. তবে পিএস-৮০র বিশেষত্ব হল যে এর কাঠামো ঠিক একটা নল বা পাইপের মতো এবং সেই আণবিক নলের ওপর বিজ্ঞানীরা সাজিয়ে দিয়েছেন করোনা ভাইরাসের বিখ্যাত (কুখ্যাতও বলতে পারেন) স্পাইক প্রোটিন। এক একটি পিএস-৮০ নল থেকে বেরিয়ে আছে ১৪টি স্পাইক প্রোটিন। এর বৈজ্ঞানিক নাম ‘ন্যানোপার্টিকল ভ্যাকসিন’। প্রথমে বাঁদর ও পরে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের উপর পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে কারও মধ্যেই কোনও চিন্তাজনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ধরা পড়েনি। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে আজ পর্যন্ত যতগুলি পরীক্ষামূলক টিকার খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে নোভাভ্যাক্সের ন্যানোপার্টিকল ভ্যাকসিন সবচেয়ে বেশি রোগ বিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধু তাই নয়, ফাইজার বা মর্ডানার টিকার সংরক্ষণের জন্যে যে বিশেষ ‘-৭০’ ডিগ্রি ফ্রিজার লাগে, এক্ষেত্রে তারও দরকার নেই। ২ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ আমাদের দেশের হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধারণত যে সব ফ্রিজ বা ফ্রিজার রয়েছে তাতেই এই ভ্যাকসিন দিব্যি থাকে। বিজ্ঞানী ও বাণিজ্যিক দুই মহলই এই খবরে আশান্বিত এবং সেই জন্যেই ফলাফল প্রকাশ হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই আমেরিকা, মেক্সিকো, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ব্রিটেনেও ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। নোভাভ্যাক্সের সমস্যা যে নেই তা নয়। ছোট কোম্পানি, তাই বড় স্কেলে ভ্যাকসিন প্রস্তুত করতে অন্য সংস্থার সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছে। তাতে তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার জন্যে দেরি হচ্ছে। অবশ্য, ভারতের বৃহত্তম সংস্থা সিরাম ইনস্টিটিউট এদের সঙ্গে এখন চুক্তি করেছে। ট্রায়ালও শুরু হয়েছে কলকাতার ট্রপিক্যাল মেডিসিন সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। আশা করা হচ্ছে ১০০ কোটি ডোজ আমাদের দেশেই তৈরি হবে।

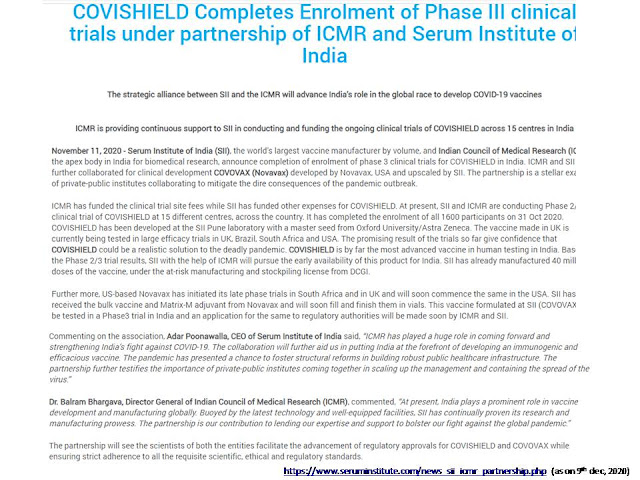

বহু আলোচিত কোভিশিল্ড

এর সঙ্গে আছে সিরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা’র ‘কোভিশিল্ড’ টিকা। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত তাদের গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে সম্মিলিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় পরীক্ষামূলক টিকাকরণে ৫৬০ জন ইংরেজ ও ব্রাজিলিয় স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৬০ জনের বয়স ৫৬ থেকে ৬৯-এর মধ্যে এবং আরও ২৪০ জনের বয়স ৭০-এর বেশি। বয়স্করা যেহেতু করোনায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন, তাই দেখা হচ্ছিল এই টিকা তাঁদের কতটা সুরক্ষা দিতে পারে। ফলাফল আশ্বস্ত করছে যে টিকাকরণের জন্যে তেমন কোনও খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বয়স্করাও এই টিকা ভালো সহ্য করেছেন এবং যুবক থেকে বৃদ্ধ সবার শরীরেই যথেষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছিল। এছাড়া দু-তিন দিন আগে এই ভ্যাকসিনের রিপোর্ট এসেছে ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা আর ব্রাজিলের ১১ হাজারের ওপর ভলান্টিয়ার থেকে, এবং ফলাফল সন্তোষজনক। আরও ট্রায়াল চলছে। যেমন ভারতের ন’টি রাজ্যের ১৬০০ স্বেচ্ছাসেবকের উপর এখন কোভিশিল্ড পরীক্ষা হচ্ছে।

তাহলে দুশ্চিন্তা কোথায়?

ঘটনা এক। একবার জুলাই মাসে আরেকবার সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে দুজন স্বেচ্ছাসেবক ট্রান্সভার্স মায়েলাইটিস নামে একটি স্নায়ুরোগে অসুস্থ হয়ে পড়ায় অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রাজেনেকা সব টিকাকরণ কিছুদিন বন্ধ রাখে। তদন্ত করে জানানো হয় যে এঁদের অসুস্থতার সঙ্গে টিকাকরণের কোন সম্পর্ক নেই।

ঘটনা দুই। তৃতীয় পর্যায়ের ফলাফল যখন বের হয়, তখন দেখা যায় যে টিকাকরণের সময় একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। যাঁদের বেশি ডোজ পাওয়ার কথা, তাঁরা কেউ কেউ ভুল করে কম ডোজ পেয়ে গিয়েছেন এবং সেই জন্যে আজও বিশ্লেষণে অল্প ধোঁয়াশা আছে।

ঘটনা তিন।একইরকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ভারতের দু’টি ঘটনায়। নভেম্বরে চেন্নাইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবক দাবি করেন যে অক্টবরের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষামূলক কোভিশিল্ড নেওয়ার পরে তাঁর মস্তিষ্কের অসুখ দেখা যায় এবং তাই তিনি বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা ঠুকেছেন। এক্ষেত্রে কিন্তু সিরাম ট্রায়াল বন্ধ রাখেনি, বরং স্বেচ্ছাসেবকের অভিযোগ খণ্ডন করে পাল্টা মানহানির মামলা করতে পারে বলে জানিয়েছে।

একই ধরনের ঘটনা হয়েছে ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিন টিকার ক্ষেত্রে। ভারত বায়োটেক এবং আরেক দেশীয় সংস্থা জাইডাস ক্যাডিলা থেকে টিকা প্রস্তুত ও পরীক্ষিত হলে বছরে আরও ৪০ কোটি ডোজ পাওয়া সম্ভব। ভারত বায়োটেক এখনো তাঁদের গবেষণা কোন বিজ্ঞানের জার্নালে প্রকাশ করেননি, কিন্তু 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার জানিয়েছেন যে কোভ্যাকসিন টিকায় প্রথমে বাঁদরদের শরীরে আশাতীত ফল দিয়েছিল। পরে এক হাজার স্বেচ্ছাসেবককে টিকা দিয়ে দেখা যায় প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। এখন ২৬ হাজারের স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে শুরু হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। কিন্তু, তিনি এও জানিয়েছেন যে আগস্ট মাসে তাঁদের প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষার সময় এক স্বেচ্ছাসেবক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁরা দ্রুত বিশ্লেষণ করে দেখেন যে ওই ব্যক্তির অসুস্থতার সঙ্গে টিকাকরণের সম্পর্ক নেই। তাই ওই সময় পরীক্ষাও থামানো হয়নি। নিয়ম মেনে সরকারকে সব জানানোও হয়েছে।

অবশ্য, অসুখের খবর পেয়ে ট্রায়াল বন্ধ করা উচিত ছিল কি না সেই বিষয়ে বিজ্ঞানী মহলে নানা মত। এটা ঠিক যে টিকা দরকার, কিন্তু খুব হড়বড়ে যেন বিপদ না চলে আসে। আবার এটাও ঠিক যে প্রতি স্টেপে যদি থেমে যেতে হয় তাহলে তো ট্রায়াল কোনদিন শেষই হবে না। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে কোম্পানিদের উচিত টিকাকরণ সংক্রান্ত সব বৈজ্ঞানিক তথ্য যত দ্রুত সম্ভব বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত জার্নালে প্রকাশ করে জনসমক্ষে আনা। তবেই বিশ্লেষণ, দোষ-গুন্ ভাল করে বোঝা সম্ভব। উপরিউক্ত ঘটনাগুলি কিন্তু এই দাবির পক্ষে জোরালো সওয়াল করছে।

কতটা নিরাপদ করোনার টিকা?

তবে চিন্তার কোন বড় কারণ এখন অবধি নেই। সংখ্যার দিক থেকে বোঝাই যাচ্ছে হাজার হাজার টেস্টের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কেস। আর এখনও অবধি যত পরীক্ষার ফলাফল জানা গিয়েছে, তাতে কোনও চিন্তাজনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। আর সত্যি বলতে কী, সামান্য গা ম্যাজম্যাজ, একদিনের জ্বর বা দুর্বলতা বা হাত ব্যথাকে ‘সাইড এফেক্ট’ বলে না। এগুলি হল টিকা পেয়ে শরীরের রোগ-প্রতিরোধকারী ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া। শরীরে একটি বাইরের জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তার একটা প্রতিক্রিয়া তো হবেই। বাস্তবিক সেটাই তো প্রমাণ যে টিকায় যে নির্বিষ জীবাণু বা তার প্রোটিন বা ডিএনএ, আরএনএ আছে, শরীর তাকে দেখে-শুনে চিনে রাখছে। না হলে পরে আসল ভাইরাস ঢুকলে লড়বে কেমন করে? আর এটা নতুন কথাও নয়। বসন্ত টিকার আবিষ্কারক জেনারের কথা মনে আছে? ২০০ বছর আগে তাঁর টিকাকরণের সময় হালকা করে গো-বসন্ত হতো এবং সেই জন্যেই পরে কালান্তক গুটিবসন্ত পরাস্ত হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত টিকাকরণ পরীক্ষায় এইসব সামান্য শারীরিক অস্বস্তি একই ব্যাপার।

অনিল ভিজ কাণ্ড!

হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ কোভ্যাকসিন টিকা নেওয়ার দু’সপ্তাহ পরে করোনা আক্রান্ত হতে ওই ঘটনা নিয়ে প্রচুর ‘গেল গেল’ রব উঠেছে। এটা কিন্তু চায়ের কাপে তুফান তোলা। কারণ মন্ত্রীমশাই ডবল ডোজ টিকার প্রথমটি মাত্র পেয়েছিলেন। সত্যিই সেটা যথেষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরির পক্ষে যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয় ‘বুস্টার’ ডোজ যে লাগে সে তো সাধারণ মানুষও জানে। তার ওপর ভদ্রলোকের বয়স ৭০-এর কাছাকাছি, সুগারও আছে। তাছাড়া, এও জানাও নেই তিনি সত্যি টিকা পেয়েছিলেন না প্লাসিবো দলের মধ্যে তিনিও একজন কি না। এই প্লাসিবো দলের স্বেচ্ছাসেবকদের শুধু স্যালাইন দেওয়া হয়। (অবশ্য, আমার মনে হয় উনিই টিকাই পেয়েছিলেন। মন্ত্রী মশাইকে স্যালাইন দেবে কোন কোম্পানি এটা বিশ্বাস করা একটু কঠিন।) সুতরাং, তিনি আক্রান্ত হয়েছেন বলে হতাশাগ্রস্ত বা আতঙ্কিত হবার কিচ্ছু নেই। তবে হ্যাঁ, বোঝাই যাচ্ছে, এক বা দুই ডোজ ভ্যাকসিন (সে পরীক্ষামূলক হোক বা আসল হোক) পেলেই ধেইধেই করে মাস্ক না পরে বেরিয়ে ভিড়ে গেলে চলবে না। মনে থাকে যেন এক ধুরন্ধর ভাইরাসের বিরুদ্ধে এ এক দীর্ঘ সংগ্রাম। ঢিলে দেওয়ার জায়গা নেই।

-- --

পুনশ্চ: গত পরশু দুপুরে লেখা জমা দিয়েছি। এর মধ্যে পরশু সন্ধ্যেবেলা ও গতকাল বেশ কিছু ঘটনা হল। সেরাম ইনস্টিটিউট আগেই করেছিলেন । এবার ভারত বায়োটেক ও ইমার্জেন্সি-ভিত্তিতে দেশে টিকাকরণ চালু করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু, গতকাল বিশেষজ্ঞ কমিটি দুই দলকেই আরো বৈজ্ঞানিক তথ্য জমা দিতে বলেছেন। তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। আমার মতে কমিটি ঠিক করেছেন।তবে বিজ্ঞানই তো সব নয়, বিশেষত আমাদের দেশে।আরো অনেক কিছু আছে - অনেক পাকা ধান, অনেক মই....। দেখা যাক, ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয়।

রেফারেন্স

https://bartamanpatrika.com/detailNews.php?cID=4&nID=264127&P=1

https://www.facebook.com/kajal.basu/posts/10159217203752028

https://www.livemint.com/science/health/india-biggest-buyer-of-covid-19-vaccine-with-1-6-bn-doses-experts-say-this-could-cover-60-population-11607091620045.html

https://launchandscalefaster.org/COVID-19#Interactive%20tables%20and%20charts%20-%20COVID-19%20Vaccine%20Advance%20Market%20Commitments

https://www.sciencemag.org/news/2020/11/will-small-long-shot-us-company-end-producing-best-coronavirus-vaccine

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/novavax-sees-start-of-us-covid-19-vaccine-trial-in-coming-weeks-after-second-delay/2140109/?fbclid=IwAR1z7d5nlPRtTSk8ap4aoo8pO97Xjk0GjuTCUoDNjR464kRkshx1k2X9Q9U

https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/bharat-biotech-adverse-event-in-coronavirus-vaccine-trial-1742880-2020-11-21

https://www.livemint.com/companies/news/bharat-biotech-failed-to-report-covaxin-phase-1-trial-adverse-event-in-august-11605951362699.html

https://science.thewire.in/health/covid-19-bharat-biotechs-covaxin-expected-to-be-60-effective-company-says/Saturday, December 5, 2020

ভাজ্জির টুইট, ভ্যাকসিনের হিসেবে-নিকেশ আর টুকটাক কথা

আমাদের এই হোয়াটস্যাপের্ ফরওয়ার্ড- নির্ভর জীবনে এক একটা পোস্ট কেমন করে জানি 'ভাইরাল' হয়ে যায়। আর অনেক সময়ই তার ফল আসল ভাইরাল ইনফেকশন বা কম্পিউটারের ভাইরাসের মতোই বাজে হয়। অনেকগুলিই ignore করা যায়, কিন্তু এক একটাকে একটু 'দমন' করা প্রয়োজন।

যেমন এই পোস্টটা। নিশ্চয়ই গত ৪-৫ দিনে অনেকেই দেখেছেন ফেসবুক, হোয়াটস্যাপ আর টুইটারে। দেখেছেন এবং শেয়ার ও করেছেন - কেউ মজার ছলে কিন্তু অনেকেই 'সত্যিই তো' 'এ কথা তো ফেলনা নয়' গোছের বিশ্বাস করে। নামকরা লোকজনের মধ্যে করেছেন আমাদের হরভজন ভাজ্জি। টুইটারে।এই যে -

৬. অবশ্য, উল্টো দিকে এটাও ঠিক যে পরীক্ষামূলক ট্রায়াল আর আসল দেশব্যাপী স্কেলে টিকাকরণের মধ্যে তফাৎ থেকেই যায় । সত্যি বলতে কি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক কতটা সাফল্য আসবে কেউ জানে না, কারণ এই বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে তো কেউ সেটা আগে করেনি। আন্দাজ করা যায় ভালোই কাজ করবে, কিন্তু ৯৫% করবে কি না সেটার কোন নিশ্চয়তা নেই। সম্ভবত তার থেকে কিছুটা কম করবে। তবে, বুঝতেই পারছেন যে সব ভ্যাকসিন বলছে তাঁদের সাফল্যের হার ৮০-৯০% বা তার ও বেশি, তাদের গন-ব্যবহার শুরু হলে বেশ কিছুটা লাভ হওয়া স্বাভাবিক।

Tuesday, November 17, 2020

করোনাকালে বায়ুদূষণ এক

১৬ই নভেম্বর 'বর্তমান' খবরের কাগজে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে।

'আফ্রিকার

রাজা,

শশীবাবুর

শিং

, হাঙরের

মুখ,

এক

থেকে

দশ

আর

মগনলালের

বজরা

। '

বায়ুদূষণ, ফুসফুসের এসিই-২ প্রোটিন,

রক্তচাপ ওঠা-নামা, করোনাভাইরাস আর হৃদযন্ত্রে ক্ষত।

ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি আর বৈজ্ঞানিক

গবেষণা'র মধ্যে মিল বেশি তবু কম নয়। তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রমান যোগাড় করে গোয়েন্দা ধরে

ফেলেন অপরাধী কেমন করে অপরাধ করেছিল । জীবনবিজ্ঞানের সত্যান্বেষণ অনেকটা একই রকম, আর

অতিমারি কালে 'অপরাধী' তো একজনই - করোনাভাইরাস। সে কেমন করে আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ে

সেটা গত ৯-১০ মাসে বেশ কিছুটা বোঝা গেছে। অবশ্য অনেক উত্তর এখনো অনেকাংশে অজানা - যেমন

আমেরিকা, ইতালি ও চীনের যেসব অঞ্চলে বায়ুদূষণের মাত্রা বেশি সেই সব জায়গায় করোনা-আক্রান্ত

হয়ে ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি ও মৃতের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি । এটা কেন হচ্ছে?

বায়ুদূষণে কি ভাইরাসের কোন দোসর লুকিয়ে আছে? আর করোনা তো ফুসফুসে সংক্রমণ করে; তাহলে

মাঝেমধ্যেই আক্রান্তদের হৃদরোগ হচ্ছে কেন? করোনা সংক্রমণ সেরে গেল কিন্তু তার কয়েক

দিন পরেই হার্টঅ্যাটাক হয়ে মৃত্যু এমন খবর তো আর ফেলনা নয়। আর অনেক করোনা রুগীর কিডনি

বিকল হচ্ছে কেন? এ সবই কি কোন অজানা সুত্রে গাঁথা ?

জানা কথা দিয়েই শুরু করা যাক।

এতদিনে আমরা জেনে গেছি যে গোলাকার করোনাভাইরাস থেকে যে পায়ার মত স্পাইক-প্রোটিন বেরিয়ে

থাকে তা আমাদের ফুসফুস এবং শ্বাসনালী'র কোষের ঝিল্লীতে (মেমব্রেন) অবস্থিত এসিই-২

প্রোটিন'র সঙ্গে খাপে খাপ লেগে যায়।এসিই-২'র সাহায্যে ভাইরাস তারপর কোষের মধ্যে ঢুকে

পড়ে এবং নিজের বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। তারপর নতুন ভাইরাসরা চারপাশের কোষের এসিই-২ প্রোটিন'র

সাহায্যে তাদের মধ্যেও ঢুকে পড়ে। অসুখ বেড়ে চলে। শুধু ফুসফুস, শ্বাসনালী, গলবিল এবং

নাসিকা গহ্বরে নয়, হৃৎপিণ্ড, ধমনী-শিরা-রক্তজালক, কিডনি, ক্ষুদ্রান্ত্র বহু কোষকলায়

প্রভুত পরিমানে এসিই-২ প্রোটিন আছে। তাই এই সব অঙ্গে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে ঘটনাচক্রে

করোনাভাইরাস এসিই-২কে ব্যবহার করছে। শরীরে এসিইউ-২'র আসল কাজ তো ভাইরাসের 'দরজা' হওয়া

নয়। তাহলে এসিই-২'র শারীরিক কাজ কি? এর সঙ্গেই

কি হার্ট, কিডনি, ফুসফুসের অসুখ জড়িয়ে আছে?

এসিই-২ হল অনেকগুলি প্রোটিন

নিয়ে গঠিত একটি দলের সদস্য। শারীরবিদ্যা'র পরিভাষায় এর নাম রেনিন-আঞ্জিওটেনসিন-আলডোস্তেরন

সিস্টেম। নাহ, এর নামের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত নই। তবে মাথা থেকে পা শরীরের সর্বত্র

এ কাজ করে চলে এবং বিকল হলে স্বাস্থ্য বিগড়বেই। কি করে এই সিস্টেম? রক্তের আঞ্জিওটেনসিনওজেন

প্রোটিন থেকে আঞ্জিওটেনসিন-২ তৈরি করে। এই আঞ্জিওটেনসিন-২ শরীরের সব জায়গায় পৌঁছে প্রয়োজন

মত রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় এবং ধমনী ও শিরার বাহসঙ্কোচন করে । তার ফলে শরীরে রক্তের পরিমাণ

এবং জল ও সোডিয়াম-পটাসিয়ামের মাত্রা ঠিক থাকে; রক্ত সংবহন, কিডনি'র প্রস্রাব তৈরি,

ফুসফুস ও হার্টের কাজ স্বাস্থ্যকর ভাবে চলতে থাকে। এছাড়া গত কয়েক বছরে জানা গেছে যে

কোন জীবাণু বা বিষাক্ত কেমিক্যাল শরীরে ঢুকে পড়লে তার সঙ্গে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার যে লড়াই লাগে তাতেও

আঞ্জিওটেনসিন-২ কাজ করে। এই লড়াইয়ে কো্ষকলায় প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন হয়, বহিরাগত শত্রুকে

ধ্বংস করতে রক্তের শ্বেত-কনিকারা ছুটে আসে। বিভিন্ন কোষকে নানারকম সিগন্যাল দেয় বলে

আঞ্জিওটেনসিন-২ এই যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি।

অবশ্য, সব জিনিসের একটা মাত্রা

আছে। ধরুন, শত্রুকে মারতে গিয়ে আপনি অতিউৎসাহী হয়ে এমন কামান দাগলেন যে আপনার নিজের

বাড়িঘরও উড়ে গেল - সে তো হিতে বিপরীত! তাই আঞ্জিওটেনসিন-২'র কাজকর্মের ওপরেও শরীরকে

নিয়ন্ত্রন রাখতে হয়। এবং আঞ্জিওটেনসিন-২কে নিয়ন্ত্রন করা হল এসিইউ-২'র আসল কাজ। ঠিক

কি করে এসিই-২? আঞ্জিওটেনসিন-২ থেকে একটা ছোট্ট অংশ কুচ করে কেটে দেয়। তৈরি হয় আঞ্জ-১-৭।

আশ্চর্য এই যে আঞ্জিওটেনসিন-২ থেকে তৈরি হলেও আঞ্জ-১-৭'র কাজকর্ম হল আঞ্জিওটেনসিন-২র

বিপরীত।আঞ্জিওটেনসিন-২ রক্তচাপ, বাহসঙ্কোচন, প্রদাহ বাড়িয়ে দেয়, উল্টোদিকে আঞ্জ-১-৭

রক্তচাপ কমিয়ে দেয়, ধমনী-শিরার বাহপ্রসারণ করে, মাত্রাতিরিক্ত প্রদাহ কন্ট্রোল করে

ফুসফুস, কিডনি ও হার্টের কোষকে সুরক্ষিত রাখে। তাই, আঞ্জিওটেনসিন-২ আর আঞ্জ-১-৭ দুজনের

ব্যালান্স এই সবকিছুকে সুস্থ পরিধির মধ্যে রাখে। যদি কোন কারনে আঞ্জ-১-৭'র কাজ ঠিকঠাক

না হয়, তখন আঞ্জিওটেনসিন-২ লাগামছাড়া হয়ে উঠতে পারে এবং শরীরকে প্রেসার, সুগার, কিডনির

অসু্খের দিকে ঠেলে দেয়। অতিরিক্ত প্রদাহ থেকে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও কিডনির ক্ষতি হতে

শুরু করে। এ যেন একের পর এক সেমসাইড গোল ! একাধিক মলিকিউলার বায়লজি'র গবেষণা ও রুগীদের

পরীক্ষা করে এসব দেখা গেছে।

বায়ুদূষণের ব্যাপারে আসা যাক।

বেশ কয়েক মাস আগে ইতালিতে যখন অতিমারি ভয়াবহ আকার নিয়েছিল তখন ওই দেশের পো উপত্যকা

ও লম্বারডি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি রুগী মারা যান। লক্ষণীয় যে এই দুই অঞ্চলে বায়ুদূষণের

মাত্রা সবচেয়ে বেশি। তখনই প্রথম সন্দেহ দানা বাঁধে যে দূষণ যেমন অন্য অনেক ফুসফুসের

রোগ বাড়িয়ে দেয়, করোনা অতিমারি'র ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। এর পরে একই ধরনের রিপোর্ট আসে

চীন থেকে; এবং গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যে নানারকম হিসেব করে

দেখা গেছে যেখানেই বায়ুদূষণের মাত্রা বেশি, সেখানেই করোনা তত ভয়ানক, তত বেশি করোনা

আক্রান্ত মারা যাচ্ছেন। দূষিত বাতাসে যদি পার্টিকুলেট ম্যাটার ২.৫ (PM 2.5) অতি অল্প

পরিমানেও বেড়ে যায় তাহলে করোনায় মৃত্যুহার ৮ থেকে ১১% বেড়ে যায়! অর্থাৎ, এমনিতে করোনা

বেশিরভাগ লোকেরই সেরে যায়, কিন্তু বায়ুদূষণ বেড়ে গেলে যাঁদের হার্ট, ফুসফুস, কিডনি,

সুগার, প্রেসারের অসুখ আছে তাঁদের জন্যে এই অতিমারির গ্রাস অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে

ওঠে ।

কেন এমন হয়? উত্তর নিয়ে বিজ্ঞানীমহল

নিঃসন্দেহ নন, তবে বড় সন্দেহ পড়েছে আমাদের পূর্বপরিচিত আঞ্জিওটেনসিন-২, আঞ্জ-১-৭ আর

এসিই-২ প্রোটিন দলের ওপরে। দেখা গেছে যে দূষিত বাতাসে যে PM 2.5, PM 1 ও নাইট্রোজেন

অক্সাইড আছে তার প্রভাবে ফুসফুস, শ্বাসনালী, নাসিকা গহ্বর ইত্যাদির কোষে এসিইউ-২'র

মাত্রা বেড়ে যায়।এসিইউ-২'র পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এ অবশ্য একদম নতুন কিছু নয় - ফুসফুসে

যাঁদের COPD অসুখ আছে এবং যারা সিগারেট খান তাঁদেরও অনেকের কোষে বেশি এসিইউ-২ দেখা

গেছে। যাঁদের হার্টের সমস্যা আছে, তাঁদের হৃৎপিণ্ডের কোষে বেশি এসিইউ-২ থাকে।

এসিই-২ বাড়িয়ে শরীরের কি লাভ?

সম্ভবত, PM 2.5, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি দূষণকারী কেমিকালের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে

ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে প্রদাহ (ইনফ্লেমেশন) হয় এবং তাতে আঞ্জিওটেনসিন-২'র বড় ভূমিকা

আছে। এবং আঞ্জিওটেনসিন-২'র ওপর নজর রাখতে দরকার হয় আঞ্জ-১-৭, আর আঞ্জ-১-৭ তৈরি করতে

লাগে এসিইউ-২। তাই, দূষণের সময় (বা সিগারেট খেলে)এসিইউ-২'র মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হয়।

সোজা কথায়, 'সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না' । অনেকটা একই জিনিস হয় যাঁদের হার্ট ও প্রেসারের

সমস্যা আছে তাঁদের ক্ষেত্রে - আঞ্জিওটেনসিন-২ যাতে ক্ষতি করতে না পারে সম্ভবত তাই এঁদের

হৃৎপিণ্ডের কোষে বেশি এসিই-২ তৈরি হয়।

এ সবই মোটামুটি ভাল চলছিল, কিন্তু

এ বছর যে দূষণের দোসর হয়ে এসেছে করোনাভাইরাস। সে যে এসিই-২কে দরজা হিসেবে ব্যবহার

করে। তার মানে কি যে সব শরীরে বেশি এসিইউ-২ আছে, সেখানে করোনাভাইরাস আরও সহজে ঢুকে

যায়? প্রথমে শ্বাসনালী-ফুসফুস এবং তার পাশেই আছে হার্ট, আর তারপর রক্ত ধরে কিডনি, ক্ষুদ্রান্ত্র

সব জায়গায়। বিজ্ঞানীকুল এখনো অকাট্য প্রমান পাননি তবে বেশ কিছু গবেষণার ইঙ্গিত সে দিকেই।

শুধু তাই না, দেখা গেছে করোনাভাইরাস ঢুকে যাবার কিছু পর থেকে এসিইউ-২'র মাত্রা কমতে

আরম্ভ করে। জটায়ু'র কথায় এ হল 'সুপার কেলেঙ্কারি'।এসিইউ-২ কমে যাওয়া মানেই তো আঞ্জিওটেনসিন-২

লাগামছাড়া হয়ে ওঠা - প্রেসার, হৃৎপিণ্ডের ওপর বেশি চাপ, বাহসঙ্কোচন, প্রদাহ সব বেড়ে

যাওয়া। মানে প্রথমে এসিই-২ বেড়ে থাকায় বিপদ, তারপর এসিইউ-২ কমে যাওয়ায় ডবল বিপদ। যাঁদের

শরীর এমনিতেই নানা অসুখের ধাক্কায় দুর্বল, ভাইরাল ইনফেকশন কাটিয়ে উঠলেও তাঁদের অনেকেরই

হার্ট-ফুসফুস-কিডনি এই জোড়া ধাক্কা সামলাতে পারে না।

শীতকালে এমনিতেই বাতাসে দূষণের মাত্রা ঊর্ধ্বমুখী বলে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। তার সঙ্গে আসে দীপাবলির বাজি। দিল্লী, লকনউ, জামশেদপুর, শালকিয়া ও হরিয়ানার হিসারে একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে দীপাবলি'র সন্ধ্যে থেকে যত বাজি ফাটতে আরম্ভ করে তত PM 2.5, নাইট্রোজেন অক্সাইড বৃদ্ধি পায়; হুহু করে বেড়ে চলে বাতাসে ওজোন, সিশা, দস্তা, মাঙ্গানিজ'র মাত্রা। বাতাসে PM 2.5 ৮ থেকে ১৩ গুন বেড়ে ওঠে এবং হাওয়া না বইলে বাড়ি ঘরের ওপরে সেই বিষ একদিনের বেশি থেকে যায়। করোনাকালে দূষণ বাড়িয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনব না তো আমরা?

(আমি যে লেখাটি submit করেছিলাম আর যেটি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ছোট্ট কয়েকটি তফাৎ আছে. ওই দু-একটি শব্দ এডিটিং। আমি আমার versionটাই upload করলাম। ...একটা typo error ছাপা হয়ে গেছে। এসিইউ-২ নয়, এসিই-২ হবে. আমারই ভুল হয়েছিল).

Sunday, September 6, 2020

পশ্চিমবঙ্গে করোনা কি সত্যিই একটু বাগে এল? না কি ....?

১. কয়েকদিন ধরে খবরের কাগজে রিপোর্ট হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের করোনা পরিস্থিতিতে বেশ কিছু উন্নতি দেখা গেছে। বেশি সংখ্যায় লোকজন সুস্থ হয়ে ফিরছেন, আক্রান্তের মধ্যে মৃত'র হারও হ্রাস পেয়েছে, আক্রান্ত বৃদ্ধির হার কমেছে ইত্যাদি।

২. এত মাস নানা ভাবে সংগ্রাম আর ক্ষয়ক্ষতির পরে এ সব খবর শুনলে মনে-প্রাণে-কানে আরাম লাগে।হাসপাতালে ভর্তি বেশি শতাংশ রুগী সুস্থ হয়ে উঠছেন এতে কোন সন্দেহ নেই এবং আগেও বলেছি যে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ কর্মী সবার প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছে। তবে, যেহেতু ফেলুদা শিখিয়েছে যে সব কিছু ভেরিফাই করে নিতে হয়, তাই সরকারি স্বাস্থ বুলেটিন যে সব তথ্য আছে সেগুলির দিকে ছোট্ট করে নজর দেওয়া যাক।

৩. ছবিটা দেখুন। রাজ্যের ২৩টি জেলায় করোনার প্রাদূর্ভাব।যে জেলার যত গাঢ় রং সেখান থেকে তত বেশি আক্রান্ত। লক্ষ্য করুন শুরু থেকে গতকাল ৪ঠা সেপ্টেম্বর অবধি হিসেবে ধরলে কলকাতা + হাওড়া + দুই ২৪ পরগণা + হুগলি থেকে এসেছেন রাজ্যের টোটাল আক্রান্তের ৬৪%। তার মানে অতিমারীর শুরুর সাড়ে পাঁচ মাস পরেও এখনো covid-আক্রান্ত এসেছেন মূলত কলকাতা এবং তার সংলগ্ন ৪টি জেলা থেকে।

https://www.wbhealth.gov.in/pages/corona/bulletin

https://www.covid19india.org/

https://twitter.com/RijoMJohn/status/1301522646924894210/photo/1

https://twitter.com/RijoMJohn/status/1302209472731856899/photo/1

https://indianexpress.com/article/explained/india-coronavirus-covid-19-cases-deaths-numbers-explained-september-4-new-delhi-6582769/

https://www.sangbadpratidin.in/bengal/centre-is-not-going-to-give-free-rtpce-kit-to-wb-for-corona-testing/

Monday, August 24, 2020

১. প্রথমেই 'চাক দে'। আজ যখন এটা লিখছি নজরে এল ভারতে টোটাল আক্রান্ত তিরিশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। তলার ছবিটা দেখুন। প্রথম দশ লক্ষ আক্রান্ত হতে লেগেছিল ১৬৮ দিন। সাড়ে পাঁচ মাস। ১০ থেকে ২০ লক্ষ হতে মাত্র ২১ দিন, আর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ হতে ১৬ দিন। কি বুঝছেন?

|

| ছবি ১: ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যার বৃদ্ধি'র হার খুবই চিন্তার কারণ । |

|

| ছবি ২: করোনা আক্রান্ত'র তালিকায় সবচেয়ে ওপরে যে তিনটি দেশ। ২০শে অগস্ট অবধি প্রতি সপ্তাহে নতুন কেসের খতিয়ান। ভারতের অবস্থা উদ্বেগজনক। Our world in data site থেকে নেওয়া |

৩. অনেকেই হয়ত বলবেন - আরে আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি। সেই তুলনায় কিছুই হয়নি । কিন্তু, এটা যে কোন সান্তনা নয়, সেটা চূড়ান্ত অজ্ঞ ছাড়া সবাই বুঝি। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে covid হলেও প্রায় ৮৫% লোকের এমনিতেই সেরে যায়, এবং বাকি ১২-১৫% হাসপাতালে ভর্তি হলেও তাদের মধ্যে ~ ২% ছাড়া সবাই সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঠিক। কিন্তু, যে জীবাণু এত ছোয়াঁচে সেই রোগের ২-৩% ও একটা বিশাল সংখ্যা এবং তার মানে হাজার হাজার হাসপাতাল বেড আর আইসিইউ লাগবে। এবং আমাদের মত দেশের দীর্ঘ দিন ধরে অবহেলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা যে এর সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না সে কথা সবাই বুঝি। তাছাড়া জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ অন্তত দু মাসের প্রস্তুতি-পর্ব আমরা প্রায় পুরোই অবহেলা করেছি ; আজ সেই সময় তো আর ফিরবে না, তাই না?

৪. এটা শুধু কথার কথা নয়। করোনায় আক্রান্ত কতজন মারা গেছেন এই নিয়ে আমাদের বড়াই করার কিছু নেই। কারণ ইতালি বা আমেরিকার থেকে সেই সংখ্যা % কম হলেও, এই গ্রাফ দেখুন - প্রতিবেশী দেশরা অনেকেই কিন্তু আমাদের থেকে বেশি রুগীকে সুস্থ করে তুলেছেন। ১০০০ জন আক্রান্ত হলে ১৯ ভারতীয় মারা যাচ্ছেন, এবং সমসংখ্যক আক্রান্ত হলে প্রাণ হারাচ্ছেন ১৩ জন বাংলদেশী ও ৪ জন নেপালি।আর পাকিস্তান আর আফগানিস্তান আমাদের থেকে বেশি এটা নিশ্চয়ই গর্ব করার মত কিছু না।

|

| ছবি ৩: ভারত ও প্রতিবেশী দেশে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে কত শতাংশ মারা গেছেন।পরিসংখ্যানবিদ রিজো জনের টুইট থেকে নেওয়া। |

|

| ছবি ৪: ভারতের বিভিন্ন অংশে করোনা'র প্রাদুর্ভাব। |

(covid19india.org, যাঁরা এই অতিমারীতে অসাধারণ জন সংযোগের কাজ করেছেন, তাঁদের ওয়েবসাইট থেকে এই ছবিটা নেওয়া) .

৬. পরের ছবি নেওয়া হয়েছে পরিসংখ্যানবিদ রিজো জনের টুইট থেকে। ওঁর উপস্থাপনা আমার খুব ভাল লাগে, এবং তাই ছবিগুলো ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে নিয়েছি।

|

| ছবি ৫: বিভিন্ন রাজ্যে দৈনিক পসিটিভ (২১শে অগস্ট) আর সাপ্তাহিক বৃদ্ধি% . পশ্চিমবঙ্গের স্থান তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো আছে। |

|

| ছবি ৬: ভারতীয় রাজ্যদের covid সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনার ওপরে স্ট্যানফোর্ড উনিভার্সিটির গবেষকদের তৈরী 'মার্কশীট' |

|

| টেবিল ১ : প্রতি দুদি ন অন্তর পশ্চিমবঙ্গে RT-PCR আর Antigen (Ag) testর হিসেব। অগস্ট মাসে এন্টিজেন টেস্ট হচ্ছে ~৩৮% |

|

| ছবি ৭ (ওপরে এবং নীচে ): ভারতের যে ৫০টি রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রিজো জনের টুইট থেকে নেওয়া। |

১১. প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলা - কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা আর হাওড়া। তাহলে সেই সূত্র ধরে আমরা এই রাজ্যের জেলাগুলির অবস্থা দেখি। প্রথমেই একটি টেবিল - রাজ্যের মোট পজিটিভের কোন জেলায় কত শতাংশ আছেন ? তিনটে সময়সীমা নেওয়া হয়েছে - ১৮ই জুলাই অবধি, ৩রা অগস্ট অবধি আর ২২শে অগস্ট (গতকাল) অবধি। তাহলে এও দেখা যাবে যে কোন জেলায় আক্রান্তের আপেক্ষিক সংখ্যা বেড়েছে বা কমেছে বা একই রকম আছে।

১১. প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলা - কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা আর হাওড়া। তাহলে সেই সূত্র ধরে আমরা এই রাজ্যের জেলাগুলির অবস্থা দেখি। প্রথমেই একটি টেবিল - রাজ্যের মোট পজিটিভের কোন জেলায় কত শতাংশ আছেন ? তিনটে সময়সীমা নেওয়া হয়েছে - ১৮ই জুলাই অবধি, ৩রা অগস্ট অবধি আর ২২শে অগস্ট (গতকাল) অবধি। তাহলে এও দেখা যাবে যে কোন জেলায় আক্রান্তের আপেক্ষিক সংখ্যা বেড়েছে বা কমেছে বা একই রকম আছে। |

| টেবিল ২: রাজ্যের ২৩টি জেলায় মোট আক্রান্তের %. |

|

| ছবি ৮: পশ্চিমবঙ্গের করোনা আক্রান্ত মূল অঞ্চল |

|

| ছবি ৯: মে মাস থেকে অগস্ট অবধি পশ্চিমবঙ্গের জেলায় করোনা পরিস্থিতি। |

স্কুল খুলুক, সঙ্গে হাওয়া বাতাস খেলুক ক্লাসঘরে ('এই সময়' সংবাদপত্রে প্রবন্ধ - ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২১) সোজাসাপ্টা অপ্রিয় সত...

-

চৈতন্য হওয়া বা না হওয়া .... আজ কল্পতরু উৎসব। ১৮৮৬ সালে যেদিন অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪-১৫জন মানসপুত্রকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাসীর পোশাক দিয়...

-

অবশেষে প্রকাশিত হল ইংল্যান্ডের সেই নতুন টাকা। কিন্তু তাতে জগদীশ চন্দ্র বসু'র ছবি আছে কি ? ..... দু বছরের বেশি ধরে বাঙালি একে অপরকে ফরওয়া...

-

পশ্চিমবঙ্গে করোনা কি সত্যিই একটু বাগে এল? না কি ....? ১. কয়েকদিন ধরে খবরের কাগজে রিপোর্ট হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের করোনা পরিস্থিতিতে বেশ কিছু উ...